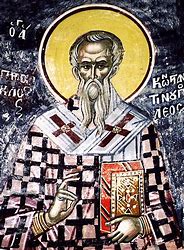

Oggi si fa memoria di San Proclo, Vescovo di Costantinopoli. La data e il luogo della sua nascita si possono determinare solo per approssimazione, in quanto sappiamo che nel 425 era candidato all’episcopato, quindi era almeno trentenne e da questo possiamo dedurre che nacque tra il 390 ed il 395. Sviluppò la propria ecclesiastica a Costantinopoli, probabilmente perché questa fu la sua città natale. Proclo appare nella storia della Chiesa, ancora giovanissimo in veste di lettore e frequentatore delle scuole per diventare «uno zelatore della retorica». Una tradizione più tardiva, registrata dai sinassaristi e dai patriografi, lo definisce come:

«Discepolo del Crisostomo».

Su Questo punto, le interpretazioni agiografiche divergono. Secondo alcuni infatti, questa definizione di Proclo, come discepolo di San Giovanni Crisostomo, sarebbe da interpretare, nel senso generale di una dipendenza nell’arte oratoria, ancorché non sia cronologicamente impossibile che Proclo abbia iniziato l’ufficio clericale al servizio di questo Dottore della Chiesa, presumibilmente tra il 402 ed il 404. In seguito, lo troviamo accanto ad Attico, vescovo di Costantinopoli, il quale ne fece il suo segretario e dati i suoi progressi, lo consacrò Diacono e più tardi Proclo, fu giudicato degno di ricevere il sacerdozio. La successione vescovile di Attico, morto il 10 ottobre 425 suscitò una grande controversia a Costantinopoli. Una parte del clero infatti, sosteneva la candidatura del dotto prete Filippo di Side, un’altra quella di Proclo. Si inserì però, in questa disputa fra i due la volontà dei laici, come riportano alcune cronache:

«Tutti i laici concordemente desideravano un terzo sacerdote, il pio e caritatevole Sisinnio».

E dunque:

«Prevalse la voce dei laici».

Il 28 febbraio 426 diventata vacante la sede di Cizico, nell’Ellesponto, Sisinnio consacrò Proclo vescovo di quella metropoli. Ma i Cizici, contestarono al patriarca di Costantinopoli, il diritto d’interferire nell’ordinazione del loro vescovo ed elessero il monaco Dalmazio. Nell’impossibilità di dirigere la propria diocesi, Proclo, rimase dunque a Costantinopoli. La morte del mite Sisinnio, il 24 dicembre 427 riaccese la lotta per la successione. Di nuovo «molti» furono per Filippo e «molti» per Proclo. Giudicando meschina tale rivalità, il potere civile, vale a dire l’imperatore Teodosio II ed i suoi consiglieri imperiali decise di scartare ogni candidato appartenente alla Chiesa bizantina. Così, il 10 aprile del 428 venne eletto e consacrato vescovo l’antiocheno Nestorio. È nota la crisi dottrinale alla quale questi diede origine e nome, contro la quale, con somma prudenza Proclo, si dedicò alla difesa dell’ortodossia tradizionale, tanto che nel 430 da metropolita di Cizico, in un’omelia, in occasione dell’antica festa mariana preparatoria al Natale, nella basilica di santa Sofia, alla presenza del Patriarca, non ebbe paura di chiamare Maria, la “Theotókos” vale a dire “Madre di Dio” espressione che il prete Anastasio, sostenuto da Nestorio, aveva proibito. Nella sua cortese replica, pur ricordando ai fedeli la necessità di mantenere la devozione mariana entro certi limiti, Nestorio, non disse nulla del discusso termine e si limitò a rimproverare Proclo, per aver affermato che, in Cristo, Dio, si è fatto pontefice e terminò esortando a confessare «la dignità una della congiunzione e le due ipostasi delle nature». In un’altra omelia, tenuta in analoghe circostanze il 28 febbraio o il 1° marzo 431, Proclo, disse invece:

«C’è un solo Figlio perché le nature non sono divise in due ipostasi, ma la tremenda Economia della salvezza, unisce le due nature in un’unica ipostasi».

Proclo, venne quindi preso di mira da Nestorio, che lo accusa, sia pur non citandolo esplicitamente, in un suo scritto, nel quale accusa «coloro che brigavano l’episcopato» di aver turbato la Chiesa costantinopolitana riaprendo, così, la polemica sulla Theotòkos. Non sembra tuttavia che Proclo nella sua carica di vescovo di Cizico, abbia avuto una parte di rilievo, nelle discussioni del concilio di Efeso, del 431. Dopo la deposizione di Nestorio l’11 luglio 431 i suffragi furono nuovamente divisi fra Proclo e Filippo di Side. Questa volta i sostenitori di Proclo, stavano per avere partita vinta. Ma di nuovo «gente molto influente» si oppose allegando un canone, precisamente il 18° del concilio antiocheno del 341 che, a loro parere, proibiva le traslazioni episcopali. Lo storico Socrate, pensa che quegli oppositori agirono per invidia o per ignoranza e dimostra che una sana interpretazione del canone e non pochi casi di vescovi legittimamente trasferiti da una sede a un’altra permettevano l’elezione di Proclo. Comunque, il popolo accettò il giudizio dei canonisti. Il 25 ottobre 431 venne promosso al «trono» di Costantinopoli l’asceta e pacifico Massimiano, alla cui morte il 12 aprile 434 nel timore che si ripetessero le tensioni e i disordini delle precedenti elezioni vescovili, l’imperatore Teodosio II senza indugiare, ordinò ai vescovi presenti d’intronizzare finalmente Proclo, ed il suo primo atto da patriarca, fu quello di presiedere il funerale del predecessore. Nel portare un giudizio generale sul governo patriarcale di Proclo, lo storico suo contemporaneo Socrate, insiste prevalentemente, sulla pazienza e la mansuetudine del santo, specie nei confronti degli eretici di cui «nessuno egli volle molestare per conservare alla Chiesa il premio della dolcezza». Su questo punto, aggiunge il cronista, si distingueva dall’antico maestro Attico e somigliava al «mitissimo» imperatore Teodosio II il quale perciò ebbe molta stima di Proclo, imponendone come abbiamo visto l’elezione a patriarca. L’attività unionistica, di Proclo, una volta patriarca, vide il consolidamento della dottrina efesina unitamente al riavvicinamento con gli Antiocheni e la riconciliazione con i Giovanniti seguaci di san Giovanni Crisostomo. Riguardo all’arginamento del nestorianesimo, occorre notare la lettera sinodica d’intronizzazione mandata da Proclo, nell’aprile del 434 ai patriarchi Giovanni di Antiochia e san Cirillo di Alessandria ed un’altra lettera, sempre di quell’anno, al clero ed al popolo di Marcianopoli, contro Doroteo, vescovo nestorianizzante di quella città. Inoltre Proclo, non fu estraneo alla legge teodosiana del 3 agosto 435 che ordinava di bruciare gli scritti di Nestorio e proibiva ai Nestoriani di riunirsi. Di capitale importanza sono, nel medesimo contesto, i rapporti epistolari di Proclo, tra il 435 ed il 436 con gli Armeni, con Giovanni di Antiochia e con il diacono Massimo tra il 437 ed il 438. Le sue lettere posteriori, tra il 443 ed il 445 a Domno di Antiochia, la prima delle quali sembra alludere ad una visita di San Cirillo di Alessandria a Proclo, nell’ultimo anno di vita del Dottore della Chiesa alessandrino, riguardano, invece, la difesa dei vescovi orientali in difficoltà, in particolare Atanasio di Perrea e Alessandro d’Antarado, o concernono l’elezione del vescovo di Tiro. Per facilitare il ritorno dei Giovanniti, all’unità ecclesiastica Proclo, ottenne poi dall’imperatore di riportare da Comana, a Costantinopoli, il corpo del Crisostomo e di seppellirlo «con molto onore» nella chiesa dei Santi Apostoli. La solenne cerimonia ebbe luogo il 27 gennaio 438. I rapporti di Proclo, con Roma vennero turbati dal pericoloso conflitto di giurisdizione a proposito dell’Illirico orientale. Con la legge teodosiana del 14 luglio 421 si era infatti verificato un tentativo, da parte bizantina, di annessione del Vicariato di Tessalonica, al patriarcato di Costantinopoli. I papi però riuscirono a difendere i propri diritti su quella regione, anche di fronte a Proclo. Infatti, il caso di Perigene di Corinto nel 435, le decisioni sinodali dell’estate del 437 del patriarcato costantinopolitano, relative al diritto d’appello dei vescovi illirici alla sede bizantina, la lettera di papa Sisto III a Proclo del 18 dicembre 437 ma soprattutto il Tomo dottrinale di quest’ultimo ai vescovi occidentali rivelano che il nostro era anch’egli propenso a ricevere i ricorsi dell’episcopato dipendente dal Vicariato Apostolico di Macedonia. Ma data l’assenza, dopo il 437 di ulteriori ammonimenti romani, si può pensare che il patriarca avesse accettato il principio, ricordato dal papa, del rispetto della disciplina canonica, che prevede di salvaguardare il cor unum e l’anima una tra le due Sedi, tanto più che il romano Pontefice, dal canto suo, aveva confermato il giudizio di Proclo, riguardo all’innocenza di Iddua di Smirne, il cui caso era stato deferito al tribunale romano. Per quanto riguarda gli aspetti di santità di proclo, vi sono due episodi riportati dalle fonti, il primo riguarda l’ex-praefectus Urbis Volusiano, ancora pagano, arrivato a Costantinopoli, come ambasciatore, per concludere il matrimonio della figlia di Teodosio, con Valentiniano III, che dietro interessamento della nipote Santa Melania, fu lungamente catechizzato da Proclo e da lui battezzato in extremis il 6 gennaio del 437. In quell’occasione il vecchio ambasciatore dichiarò a Melania:

«Se avessimo a Roma tre uomini pari a Proclo, non ci sarebbe più nessun pagano».

il secondo evento importante, riportato da cronista San Teofane, riguarda il terremoto del 25 settembre 437 che durò per quattro mesi ed aveva costretto gli abitanti di Costantinopoli a fuggire in periferia, verso l’Ebdomon nel Campo Marzio. I fedeli con il loro vescovo, non cessavano di supplicare Dio di porre fine al flagello. Mentre un giorno stavano pregando, al cospetto di tutti, un giovane si elevò prodigiosamente nell’aria e con voce divina ordinò a Proclo ed al popolo di recitare il Trisagion. Il patriarca esortò i fedeli a cantare in quel modo e subito cessò il terremoto. San Pulcheria e Teodosio II avrebbero in seguito esteso la formula di preghiera a tutto l’impero. I patriografi attribuiscono, infine, a Proclo, la costruzione della chiesa Costantinopolitana dei santi Anargiri Cosma e Damiano. Sempre San Teofane pone la morte di Proclo, tra il 446 ed il 447. Anche altri documenti agiografici che registrano per Proclo, un pontificato di dodici anni e tre mesi confermano questa datazione, ipotizzando che Proclo, sia morto nel luglio 446 e supponendo che si tratti di dodici anni e tre mesi esatti, il giorno esatto sarebbe tra il 12 ed il 13 luglio.